一座道法自然的山

一座道法自然的山

十堰广电讯(十堰日报记者 吕伟 武当山融媒记者 冯开春 徐刚)“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

公元前485年前后,老子著述立说写就《道德经》,第二十五章中的13个字,便犹如黄钟大吕般回响不绝,穿越五千年历史长河,萦绕八百里武当山川。

春生,七十二峰披绿;夏长,贡果樃梅呈瑞;秋收,九宫八观神光;冬藏,天柱晓晴银妆。武当山不仅拥有地质奇观、建筑奇迹与人文密码,更深刻且系统地演绎着道法自然的亘古哲学。

自然之道

在地质应力作用下,8亿年前从沧海中上升为陆地的武当隆起,犹如一块完整的巨石,以厚达数千米的中上元古界中酸性火山岩、基性岩及沉积砂页岩的变质岩石为主体地层,形成武当山雄奇壮观的峰林石柱地质现象,以及汉江两岸的多级阶梯地貌,孕育出高达72.9%的森林覆盖率和多达758 种的各类植物,其中有417种中草药被《本草纲目》记载,堪称“天然药库”。

独特的地理样貌,丰富的自然资源,为历代修行者们提供了一个绝佳去处。

2500年前,尹喜放弃函谷关令,越秦岭、攀伏牛、渡汉水,南下修道传经,让武当山成为《道德经》首传地。无论是隐仙岩还是尹喜岩,都见证了那场寂寞而漫长的修行,同时也静静地向后人讲述那段历史。

自此之后的汉末至魏晋隋唐时期,随着众多隐士前来武当山修炼,使得武当山的影响力日趋增大。特别是唐末至五代时期著名学者陈抟在武当山隐居数十年,使得众多追随者纷纷慕名而来。

及至元明,武当山空前鼎盛,张守清、张三丰、李素希等高道云集武当,“此山异日必大兴”的预言成为现实。

人在山中为“仙”,古老的造字智慧告诉我们,武当山不仅仅是一座山,更是一座将“道法自然”哲学融入一石一木的山。在这里,修行者通过与大自然的深度融合,追寻着身心超越,实践着精神蜕变。

湖北省人文社科重点研究基地武当文化研究与传播中心主任、教授杨立志表示,武当文化源远流长,博大精深,在漫长的发展过程中形成了以“道法自然,清静无为”“保合太和,天人合一”“重人贵生,诚信向善”等主体内容的思想体系。

“道法自然指一切都要因循自然而不违背自然,即按照事物生存发展规律行事,而不得违背自然本有的特性。”杨立志解读说,“自然”的今义,从形而上角度看,是指客观规律;从形而下角度看,则包括原生态的自然界、由人类与自然相互影响而生成的人化自然。其认为,“道法自然”引发的环境伦理,旨在倡导一种善待自然、师法自然、遵循自然之道的理性态度,要求从自然界学习人类生存发展之道,自觉维护生态和谐。

这一点,透过武当山的另一个名字“太和山”同样可窥端倪。北魏郦道元在《水经注》中写道:“武当山,一曰太和山,亦曰嵾上山,山形特秀,又曰仙室。”“太和”一词出自《周易》,原文为:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。”杨立志表示,“太和”意为“普遍和谐”“最高的和谐”,包含着人自我内心身外的和谐、人与人的和谐、人与自然的和谐、自然本身的和谐等多重意蕴,是道法自然的高级表现形式,是武当文化的核心价值观之一,体现了人们的美好愿望和终极追求。

建筑之道

“五里一庵十里宫,丹墙翠瓦望玲珑。楼台隐映金银气,林岫回环画镜中。”明代诗人洪翼圣在《武当道中杂咏》中如此描绘武当山古建筑群的恢弘气象,徐徐展开一幅“仙山琼阁”水墨画卷,建筑和自然的完美融合同时也跃然纸上。

武当山世界文化遗产中心副主任任鹏飞表示,武当山古建筑群是道法自然的集大成之作,无论是汉唐还是宋元明均秉持这一指导思想,特别是明代大修武当之后达到巅峰时期。

溯源而上,武当山早期隐士修炼所居住的岩庙同样遵循着道法自然的指导思想。史料记载,武当山共有三十六岩,大都位于险峰峭壁、人迹难至之处,但其风光绮丽、景色迷人。任鹏飞举例说,隐仙岩是三十六岩中的一座大型岩洞,也是最早发现有修炼印迹的场所,在中国道教历史上久负盛名。史书记载,许多高人曾在隐仙岩修炼,因此这座岩洞也如名字一般神秘,声名远播。

作为武当山第一座皇家敕建宫观,始建于唐代的五龙宫建筑群宫观内的五龙井与“五行”理论相呼应,强调自然与人文的和谐共生,体现了对自然力量的顺应与利用。

南岩宫是武当山人文景观与自然景观完美结合的典范,始建于元代,被誉为“绝壁悬宫”。“南岩宫建筑群打破传统对称布局模式,化自然险峰、岩洞峭壁为建筑特色,让建筑与环境达到高度和谐,创造出极富变化的空间格局。”任鹏飞表示,特别是石殿建于悬崖之上,难度很大,构思巧妙,充分体现了中国古代工匠的聪明智慧和高超技艺。

在武当山,无论是太和宫紫金城城墙的墙随山势,太子坡“九曲黄河墙”“一柱十二梁”的依山就势,还是紫霄宫的后靠前照和金水环绕,均是道法自然的生动写照。

公元1412年,永乐皇帝朱棣下令大修武当,历时12年修建33处宫观建筑群,高峰期达23000间殿宇房屋,史称“九宫八观、三十六岩庙、七十二庵堂”。古建筑群在长达100多公里的东、西古神道沿线统一布局,依山就势、借景巧妙,将道教建筑和自然风光融为一体,是中国古代建筑艺术的杰出代表,体现了人与自然和谐共生的理念。特别是朱棣在敕令中说:“其山本身分毫不要修动。”以及成化皇帝朱见深划定武当山的环境保护范围,禁止砍伐竹木、开垦坡地等,无不将道法自然的思想贯彻始终。

肩负“中国古代建筑成就博物馆”盛誉,1994年,武当山古建筑群被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。联合国教科文组织世界遗产委员会专家罗米·考斯拉说:“武当山是世界上最美的地方之一。因为这里融汇了古代的智慧、历史的建筑和自然的美学。”

人文之道

“天下太极会武当。”

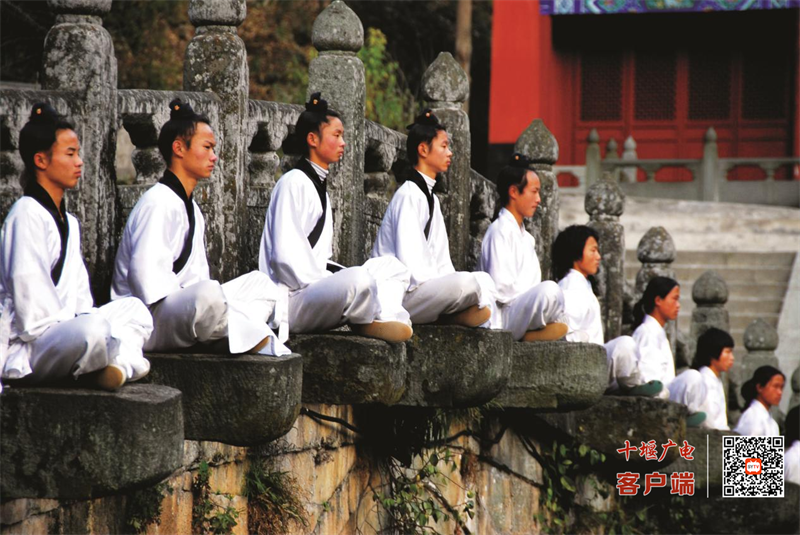

在紫霄宫朝拜殿内,一幅600年前的张三丰观鹊蛇相斗创立内家拳的古壁画引人入胜,正是道法自然的生动体现;遇真宫山门前,武当三丰派第十四代传人、武当武术非遗代表性传承人钟云龙演示的太极十三势舒展大方,张弛有度,尽显一代宗师风范。

钟云龙告诉记者,武当武术作为道家文化的载体,其核心要义正是对道法自然法则的完美诠释。武当武术的实践运用始终遵循着自然发挥的至高境界,这一理念在张三丰祖师观鹊蛇斗智的典故中得到生动体现,“一攻一守,一进一退,正是阴阳生克自化原理在武术中的自然呈现。这种将自然规律内化为武术精髓的智慧,正是道法自然思想最鲜活的实践注解。”

钟云龙表示,武当功夫强调内功和外功的结合,内功注重呼吸和意念的调整,外功则注重身体的协调和动作的流畅,练功时,意念和气息要相互配合,通过意念引导气息,达到身心合一、内外和谐。

和武当功夫渊源密切的,当属武当养生。据了解,其历史可追溯至春秋战国时期,唐宋时逐渐形成体系,包括太极、气功、导引、食疗等多种养生方法。武当养生文化的核心在于内外兼修,既注重身体的锻炼,又强调心性的修养。此外,武当养生还倡导清淡、天然的饮食习惯,追求人与自然和谐共处的生活方式。

武当山宫观道乐,又称“武当韵”,在近千年历史传承中,既吸纳了古代巴楚音乐的苍劲浑厚,又具有宫廷音乐的优雅风韵,是中国传统音乐宝库的一朵奇葩。“武当道乐被誉为‘天籁之音’,同样也是‘自然之声’,比如风雨声、鸟虫鸣等都是乐调模拟的对象,”汉江师范学院教师、湖北省人文社科重点研究基地武当文化研究与传播中心研究员李华涛举例说,比如说《白鹤翅》,曲谱中就有白鹤亮翅和飞翔的模拟乐调。

道法自然,是中酸性火山岩与基性岩共生所形成的天然阴阳图腾,是758种植物(含417种本草)垂直分布所演绎的“万物负阴而抱阳”的生态哲学……如今,《道德经》翻译语种97种,译本1273个,已成为举世公认的全球第一经典。而立于600年前明永乐皇帝敕造的金殿一侧远眺,武当山麓的一泓碧水正沿着1432公里的长渠永续北上。在生态文明建设的新时代,武当山正以跨越千年的生命对话,为人类可持续发展提供着东方的解题密钥。

编辑:张正山