芦席棚里走出的世界级汽车工厂——车城十堰成长记

芦席棚里走出的世界级汽车工厂——车城十堰成长记

金秋时节,车城十堰再引世人关注。9月19日至21日,2025新能源汽车零部件交易会在湖北十堰国际会展中心举行。

此次交易会吸引了来自国际国内及十堰本地共计300多家企业参展,从整车到零部件,从人机协同智联到新能源动力,应有尽有。

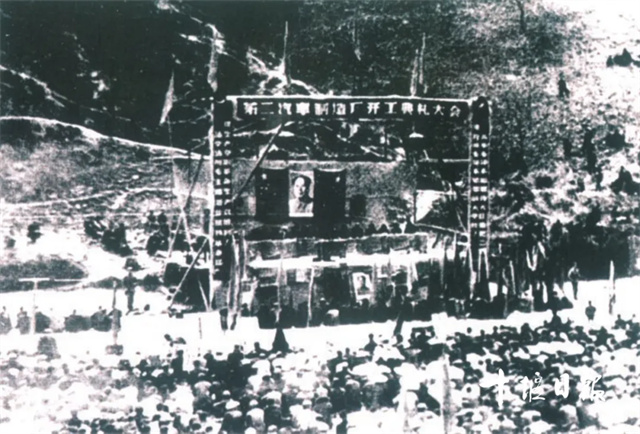

十堰,因车而建,因车而兴。50多年前,十堰还是一个人烟稀少的小山沟,十几万名来自全国各地的建设者,在这块白纸上描绘“第二汽车制造厂”(简称“二汽”)新蓝图;如今,这个小山沟已成长为“中国商用车之都”、世界级的汽车工厂。

2025年上半年,该市累计生产汽车15万辆,同比增长8.06%。其中,新能源汽车2.2万辆,增长50.7%。中重型卡车市场占有率提升至14.9%、全国地级市第一。

手工敲出第一台国产车

新中国“白手起家”典范,芦席棚里创建汽车工厂

1969年11月,在48厂芦席棚车间,三节炉里炼出了第一炉铁水,浇出了第一个铸件。建设者们兴奋地说,这是“芦席棚里孵出的金凤凰”。

“从100多公斤的发动机飞轮,到0.06公斤的非标件,我们都能做到最精致!”万仁芳说。

这一年,已是万仁芳到十堰的第四年。

“当年来的时候,一家四口就住在老乡家芦席棚的堂屋里,床连锅,锅连床。”提起初到十堰参加二汽建设的往事,现已经83岁的万仁芳仍记忆犹新。

二汽创业之初,物资极度短缺,生产生活条件异常艰苦。没有厂房,工人们就用胳膊粗的竹竿或树干做框架,围上芦苇席,盖上油毛毡,作为厂房和住所,一条山沟一个厂;没有通电,建设者们便在夜晚挂上一盏盏马灯照明,在芦席棚里制造汽车。

1970年,二汽工人用榔头和台钳,在四面透风的芦席棚里打造出了第一辆军用越野车——25Y。此后,这种2.5吨级军用越野车被正式命名为EQ240。

“房子尽往山上盖,车间里面活牛在。”芦席棚和干打垒里面造汽车,存在先天不足和风险。1973年4月29日,十堰下了一场70毫米的暴雨,结果二汽有55个车间进水,生产停顿,设备受损。这场大雨惊动了国务院,时任国务院副总理李先念亲自批示抢险救援。

此外,由于当时没有精加工设备,二汽产品质量与国际同类产品存在差距。

“我们需要到国外购买最先进的精加工设备,需要外汇!”1978年,报告打到国务院,二汽获得特批5000万美元外汇。很快,1.2万吨的“尤木克”自动锻压机生产线、“格里生”螺旋齿轮加工线,以及发动机曲轴加工设备等国际一流的生产设备进入二汽。

从无到有,从有到全,十堰汽车产业逐步兴起。如今,全市有整车企业12家,从事汽车及汽车零部件生产的企业3000多家。除东风系外,凸凹模具、万向通达、世纪中远、恒进感应等一个个细分领域的单项冠军,其产品傲视全国同行。

整车生产,东风公司商用车形成“中国第一、世界前三”的国际地位;东风小康微型车年产量在15万辆以上;易捷特具有年15万辆新能源乘用车产能,去年占全省出口的80%;全市自主专用车汽车品牌12个,可生产100多种车型,年产能达80万辆。

汽车零部件,大到车身、车架、车桥等总成,小到汽车螺丝钉,在十堰几乎都能找到生产厂家。截至目前,区域内可生产零部件总成1000余种、零部件4000余种,产品辐射20多个省市,出口72个国家和地区,成为国内产业链最完善、规模最大的商用车整车及零部件产业聚集区。

与汽车产业技术创新相呼应,十堰建起区域性的“技术创新体系”:一家高等汽车学院、27家汽车研发中心,全力为160多家汽车企业提供技术支持,形成1200多个自主知识产权汽车品牌。

在以汽车制造为主的同时,十堰转向制造和流通并举,建立起国内最大的中国(十堰)汽配城,形成年销售200亿元的零部件销售能力,并在全国27个省市建立汽车零部件销售网,“十堰车”畅销全国。

15万建设者全国驰援十堰

集中力量办大事,22省600部门共建大国重器

1962年,郭元正从清华大学汽车工程专业毕业,分配到长春第一汽车制造厂从事车型设计工作。

“住的是苏联援建的房屋,地板、热水、暖气,非常舒适。”今年84岁的郭元正回忆,20世纪60年代中期,由于国际形势的变化和国防的需要,中央决定实施“三线建设”,偏远落后的鄂西北山区十堰,因独特的战略优势,新中国选址在此建设第二汽车制造厂。

“建设二汽是我国汽车工业的翻身大仗。一翻中国汽车产量落后之身,二翻自力更生之身,三翻技术水平落后、工厂生产产品单一之身,四翻布局之身。”1965年12月29日,近千名参会者顶着呼啸的北风,走进位于长春的一汽工人俱乐部,参加二汽筹备处召开的第一次全体职工誓师大会。时任一机部副部长郭力的讲话,点燃了现场每一个人的激情。

郭元正也不例外,热血沸腾地报名参加支援二汽建设。到1969年底,先后有十几万建设大军,从祖国四面八方汇聚到十堰,追逐实现“中国人自己造汽车”的梦想。

当时,借鉴一汽建设经验,提出“二汽建设方针十四条”,其中最主要的是“包建”和“聚宝”。

所谓“包建”,就是选择国内具有较高技术水平和生产能力的工厂,通过“老厂包新厂、小厂包大厂、几厂包一厂”方式,承包建设二汽各专业厂。以一汽包建为主力,全国汽车行业30多家工厂,对口包建二汽各专业厂的设计、生产准备、人员培训和调试生产。

靠“包建”做法,发动机车架、车桥、传动轴等共27个专业厂,在十堰190平方公里范围的21条山沟里遍地开花。同时,对口包建的工厂,还为二汽输送1万多名技术管理干部和生产技术工人,培训2万多名新工人。

所谓“聚宝”,就是把全国最优秀的人才、最先进的技术和工艺、最先进的机械设备、最新的材料,集中到十堰建设二汽。

郭元正说,一汽抽调出三分之一的干部、工程技术人员、技术工人,先后共有2000多人支援二汽。其中,包括支德瑜、孟少农等一大批顶尖的国内汽车技术专家。

据统计,当时从全国各地汇集到十堰的高级产业工人达15万人,各类专业人才3.4万余人,使十堰每百人拥有科技人员超过10名;22个省市600多个工厂、院校、设计、科研单位,将一批新技术、新工艺、新设备、新材料用于二汽;全国机械行业的140多家工厂,支援二汽两万多台设备,并从国外引进了部分“精、大、尖、稀”设备,使二汽在整体上达到20世纪70年代国际水平。

“集中力量办大事,体现了我们社会主义的优越性!”郭元正说,正是二汽建设者们用“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的精神,在大山深处建起了现代化的汽车工厂。

1975年7月1日,2.5吨EQ240在十堰正式量产。1985年,二汽汽车产销量、上缴利润和税收,均占全国汽车企业的60%以上,东风中重卡商用车连续10多年市占率全国第一。

1978年,二汽调集1000辆越野车,参加对越自卫反击战;1997年,370辆东风军车,载着中国人民解放军进驻香港;1999年,64辆东风载重车组成导弹方阵,参加国庆大阅兵。

自芦席棚中第一次传出汽车引擎轰鸣声,到成为我国汽车行业翘首,从八方援建十堰,到成为中国汽车自主创新的主阵地之一……作为我国大型骨干汽车企业的国家队,东风汽车一直是中国汽车不忘初心、艰苦创业的缩影,国之大器。

天上掉下一个汽车城

二汽本来想藏进山里,结果山沟变成了城市

如果时光回流50年,十堰的轻工业是豆腐房,工业企业只是铁匠铺。

外地人调侃十堰:“巴掌大的地方,横根棍子就到了头,插根筷子就能探到底。”

荒凉,很快被热火朝天的建设者们打破。

1953年,毛主席提出“要建设第二汽车厂”。1966年10月,一机部召集国家计委、建委、汽车局等30多个单位500多名干部,召开二汽选址现场会。会议纪要上报,周恩来总理批示:“二汽要在湖北郧县十堰地区建设”。

1969年12月1日,在东西长20多公里、南北宽10多公里荆棘遍布的十堰沟谷中,二汽开工的炮声打破了秦巴山的宁静。随后,蓬勃的二汽建设,带来了空前昌盛的人流、物流、资金流。

1973年初,《十堰市城市建设总体规划》编制完成,规划全市由中心区和六个卫星集镇组成,集镇之间相距5公里至6公里,由厂区铁路、城市道路连接,形成分片成团、点线结合、山厂互融的“瓜藤式”城市格局。

先工厂、后城市,先生产、后生活,从山沟起步的十堰城市,曾被称为“光灰的城市”:下雨满街泥,晴天一身土。城区公路只有一条,公共汽车只有两辆,等几个小时也难坐上。居民生活燃料,靠各单位派人到山里砍柴回来分,每到星期天,市区家家户户都在劈柴和捏煤球。

本来,二汽建设的策略是“靠山、分散、隐蔽”,避开城市。但随着汽车产业从“小”长“大”,几十万产业工人聚集生活,倒逼城市由“小”变“大”,城市基础服务从无到有。

为缓解二汽建设者们的医疗难题,湖北省把省工会疗养院的53名干部,以及武汉市第一医院成建制迁往二汽。“两个月时间,70多节火车皮把594名医务人员和设备运到丹江,再用汽车运进十堰,连一支温度计都未损坏。”

为培养产业人才,国家先后支持十堰建起湖北汽车工业学院、湖北医药学院等院校。十堰因之拥有5所高校、4家三甲医院,高校、医疗资源居全国地级市之首。

20世纪90年代,十堰被评为国家园林城市、国家卫生城市,人均可支配收入一度跃升至全国前六,全国城市综合实力排名第22名。

在平原地区建设年产20万辆的汽车厂,要2.5万亩土地。在沟壑纵横、人均耕地仅0.92亩的十堰,二汽建厂仅占地9600亩,平地基本占尽。由于专业厂分散,零部件到总装,往往需要翻越十几个山头,生产成本高企。2004年,因为无地可用,东风汽车两总部先后迁出十堰。

“山沟虽小,但十堰发展的思路不能小,发展的眼光不能小,发展的胸怀不能小。”十堰市委书记黄剑雄说,新时代,要将跨越发展的起跳点放在建设“大十堰”上。

为此,十堰市委提出两步走:一是“山地整理”,二是“市县对接”。山地整理,拓展城市可用土地,用5到10年时间平整土地15万亩,推动汽车零部件企业入园集约生产。市县对接,拓展城市发展空间,将现有城区与周边郧阳、武当山特区、丹江口市部分乡镇实行一体化发展。

产业发展上,指向专业化、功能化、标准化和集群化。汽车产业,培植12家整车企业、100家过亿元汽车关键零部件企业,汽车工业产值突破2000亿元。文化旅游,以汽车城、武当山、汉江水为核心内容,融入华中黄金旅游圈。低碳经济,开发水、茶叶、中医药、大健康等生态产业。

城市发展上,紧盯内涵式发展、包容性增长、软实力提升。新建北京路、东风大道、凯旋大道、紫霄大道、环城路等19条城市骨干道路,总长达129公里,改变过去十堰城市道路“一条鞭”的格局。奥体中心、山体游步道、四方山植物园、南水北调博物馆等,一批公共设施投入运营。

如今,一个“百平方公里、百万人和百万辆汽车产能”的“大十堰”,已“显山露水”。

“奋力把十堰建设成鄂渝陕豫毗邻地区区域性中心城!”黄剑雄说,未来将以“山、水、车”为产业极核,巩固提升中国商用车之都、国家战略水源地地位,加快建成鄂豫陕渝毗邻地区中心城市、世界文化旅游目的地、全国绿色农产品输出地,以十堰节点之为服务湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点。

从汽车制造到低碳发展

“中国商用车之都”驶向新赛道

“即使一天充放电一次,也能安全可靠运行25年!”远景动力技术(湖北)有限公司副总经理范奉斗介绍,新一代315Ah储能电芯产品,实现单颗电芯一度电,循环寿命高达1.2万次,打破储能电芯“长循环寿命”和“高能量密度”无法兼容的技术难题。

远景动力是十堰新能源电池产业的链主企业。范奉斗表示,远景将在十堰建设覆盖风、光、水、储多领域的可再生能源基地,助力十堰打造“零碳汽车城”、新能源乘用车和商用车“高端制造高地”、中国“零碳汽车出口基地”。

“目前,东风商用车已实现新能源纯电、氢能、混动3条技术线路的生态圈布局。”在东风商用车公司,东风公司党委常委、副总经理尤峥介绍,东风公司基本实现对平台架构、动力总成等核心科技和核心资源的自主掌控。

如今,徜徉在车城十堰,这样的案例随处可见,汽车产业低碳转型正在持续展开。

“我们要抢抓新能源与智能网联汽车发展重要窗口期,打造‘国际新能源与智能网联商用车之都’。”十堰市市长王永辉说,将全力打造全国汽车产业转型示范区、全省新能源与智能网联汽车先导区。

为此,今年8月底,该市市委六届十次全会明确提出,要围绕巩固中国商用车之都地位,着力构建商专一体、乘专一体、整零一体多轮驱动格局;推进科技创新与产业创新深度融合,锚定全球商用车技术创新策源地目标,提升发展含新量、含金量。

“以新质生产力为引领,加速形成智能网联汽车产业集群。”该市经信局相关负责人表示,科技创新正持续为产业注入含新量、含金量。

发力新型电池产业。近年来,该市通过“强链补链延链”,持续完善新型电池产业链配套,吸引远景动力、猛狮动力、云极新能源等企业落地,电池产能达30GWh。2024年底,全市规模以上新型电池关联企业产值达212.5亿元,同比增长41%,为新能源汽车产业发展筑牢“动力底座”。

专用车产业快速崛起。该市现有专用车资质企业50多家,可生产自卸、厢式、罐式、起重举升、仓栅、特种结构(含消防救援)等六大类产品。2024年,该市规上专用车产值达83.2亿元,同比增长75%;产量6.03万辆,同比增长15.07%,成为产业增长的重要支柱。

编辑:陈琦